Wenn es um die ganzheitliche Optimierung der Logistik geht, steht oft die Supply Chain im Mittelpunkt. Doch wäre es nicht besser, die Wertschöpfungskette unter die Lupe zu nehmen? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Supply Chain und der Value Chain? In diesem Artikel erfahren Sie, warum ein Perspektivenwechsel entscheidend sein kann und was hinter den Begriffen wirklich steckt.

Kurz gesagt: Die Value Chain (Wertschöpfungskette) umfasst alle Aktivitäten eines Unternehmens, die dazu beitragen, Kundenwert zu schaffen. Je besser diese Aktivitäten auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind, desto höher ist der wahrgenommene Wert.

Ein wichtiger Bestandteil davon ist der Austausch von materiellen und immateriellen Gütern – und genau hier kommt die Supply Chain (Lieferkette) ins Spiel. Sie sorgt dafür, dass dieser Austausch reibungslos und effizient funktioniert. Je besser das gelingt, desto höher ist die Verfügbarkeit der benötigten Güter. Da der Güteraustausch direkt zum Kundenwert beiträgt, ist die Supply Chain ein essenzieller Teil der Value Chain.

Was ist nun als Supply Chain Manager:in, Logistikleiter:in oder Operations Director besser zu optimieren, die Value Chain oder die Supply Chain? Wir haben uns auf die Suche begeben und die wichtigsten Ergebnisse zusammengetragen. Starten wir ins Duell Value Chain vs. Supply Chain!

Was ist die Supply Chain (Lieferkette)?

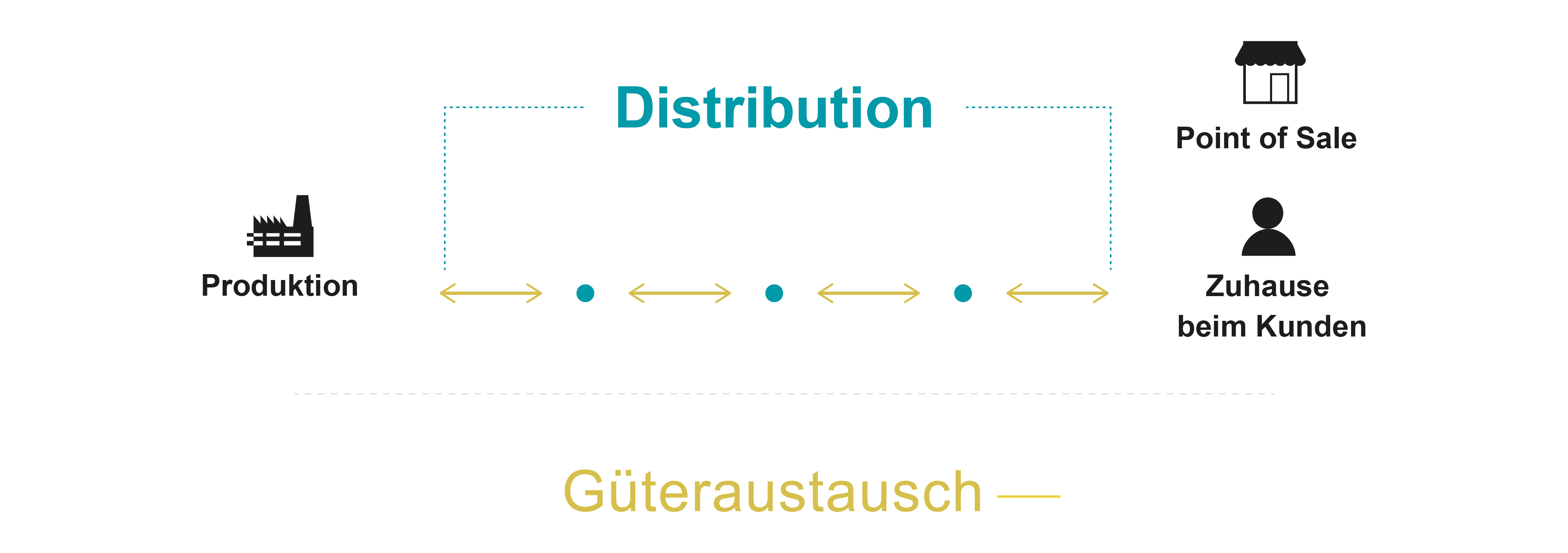

Die Supply Chain beginnt beim allerersten Produktionsschritt und endet dort, wo das Produkt beim Kunden ankommt. Dazwischen liegt ein komplexes Netzwerk aus Knotenpunkten, an denen materielle und immaterielle Güter fließen: Rohstoffe, fertige Waren, Dienstleistungen, Informationen und Geld.

In ihrer klassischen Form beschreibt die Supply Chain den Weg dieser Güter – von der Produktion über die Distribution bis hin zum Point of Sale und schließlich zur „letzten Meile“ ins Zuhause des Kunden. Jeder dieser Schritte ist entscheidend, damit am Ende das richtige Produkt zur richtigen Zeit am richtigen Ort landet.

Supply Chain Beispiel:

Ein Kunde kauft einen Computer

Bis der Computer in den Händen der Kunden landet, werden viele Güter ausgetauscht. Zuerst werden Rohstoffe abgebaut und im Anschluss zu einem Computer verarbeitet. Die Computer werden in Zentrallagern zusammengefasst und dann entweder in Geschäfte gebracht oder an Endkunden direkt verschickt.

Damit der Computer reibungslos beim Kunden ankommt, werden viele Informationen über Lieferzeitpunkte oder Lagerbestände ausgetauscht und der Geldfluss kontrolliert. Auch die Ausbringung von einem Service, das der Kunde nach dem Erwerb des Computers beansprucht, beispielsweise ein Reparaturservice, ist Aufgabe der Supply Chain.

Das Ziel der Supply Chain:

Maximale Effizienz im Güteraustausch

Im Kern dreht sich beim Supply Chain Management alles um eines: den Güteraustausch so effizient wie möglich zu gestalten. Dabei stehen Kosten, Qualität und Zeit im Fokus. Jede Optimierung zielt darauf ab, diese Dimensionen einzeln oder in Kombination zu verbessern – idealerweise wird die Qualität gesteigert, während Kosten sinken und Lieferzeiten kürzer werden.

Die entscheidende Frage lautet: Was wird ausgetauscht – und wie?

Denn in der Supply Chain geht es nicht nur um Waren, sondern auch um Informationen, Dienstleistungen und Geldströme. Wer diese Ströme intelligent steuert, schafft die Basis für zufriedene Kunden und nachhaltigen Unternehmenserfolg.

Was ist die Value Chain (Wertschöpfungskette)?

Die Value Chain startet – genau wie die Supply Chain – beim ersten Produktionsschritt und endet beim Kunden. Doch während die Supply Chain den Güteraustausch organisiert, betrachtet die Value Chain das große Ganze: alle Aktivitäten, die Kundenwert schaffen.

Zwischen Start und Ziel gibt es zahlreiche Verbindungen und Knotenpunkte, an denen Wert entsteht. Diese Knotenpunkte können Standorte, Unternehmen, Personen oder digitale Systeme sein. Die Value Chain fasst all diese Aktivitäten in einem Netzwerk zusammen – mit dem Ziel, den höchstmöglichen Kundenwert zu generieren.

Value Chain Beispiel:

Ein Kunde kauft einen neuen Computer

Für den Kunden zählen beim Kauf drei Dinge: Leistung, Verfügbarkeit und Preis. Angenommen, er braucht einen Computer mit schnellem Prozessor für Videoschnitt, möchte ihn sofort geliefert bekommen und hat ein festes Budget.

Damit dieser Kunde begeistert wird, greift die Value Chain: Sie umfasst alle Aktivitäten, die gemeinsam den Kundenwert steigern. Das beginnt bei der Produktentwicklung (schneller Prozessor), geht über die Produktion und Logistik (schnelle Verfügbarkeit) bis hin zu Marketing und Preisgestaltung.

Doch die Value Chain endet nicht beim Kauf: Zusätzliche Services wie ein Reparaturpaket erhöhen den wahrgenommenen Wert und sorgen für ein positives Kundenerlebnis.

Jede Aktivität – ob sichtbar oder im Hintergrund – trägt dazu bei, dass der Kunde genau das bekommt, was er erwartet: das richtige Produkt, zur richtigen Zeit, zum richtigen Preis – plus Mehrwert.

Das Ziel der Value Chain:

Mehrwert für den Kunden zu generieren

Value Chain Management hat einen klaren Fokus: Der Mehrwert für Kunden. Dabei gibt es verschiedenste Einflussgrößen, wie zum Beispiel Trends, die wirtschaftliche Gesamtlage, Influencer oder sogar auch das Wetter. Jede Optimierung der Value Chain zielt darauf ab, den Kundenwert zu erhöhen. Im besten Fall hat das Produkt ein Alleinstellungsmerkmal und schafft für das Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil.

Die entscheidende Frage lautet:

Warum wird etwas gemacht und wie?

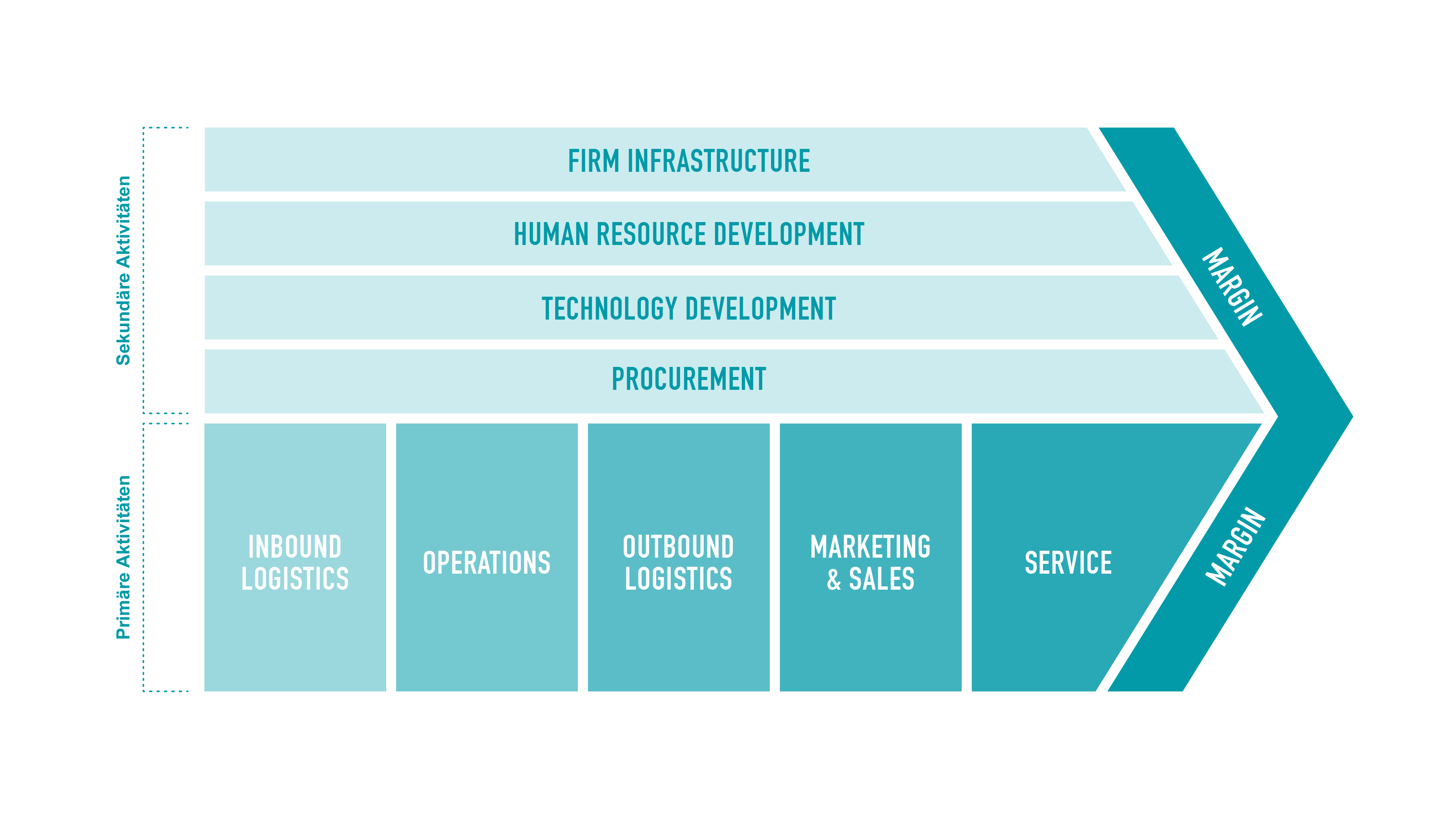

Die Value Chain erstreckt sich über alle Unternehmen von der Produktion bis hin zum Kunden und schließt auch alle Prozesse innerhalb eines einzelnen Unternehmens mit ein. Ein bewährtes Modell zur Analyse der Funktionen innerhalb einzelner Unternehmen ist die Wertschöpfungskette nach Michael E. Porter.

Sie unterscheidet zwischen:

Primären Aktivitäten:

- Eingangslogistik

- Produktion

- Ausgangslogistik

- Marketing & Vertrieb

- Customer Service

Sie tragen direkt zum Kundenwert bei.

Unterstützenden Aktivitäten:

- Infrastruktur

- Personalmanagement

- Technologie Entwicklung

- Beschaffung

Sie ermöglichen die primären Aktivitäten.

Unterstützende Aktivitäten braucht jedes Unternehmen, um die primären Aktivitäten ausführen zu können. In diesem Modell ist sehr gut erkennbar, dass der Güteraustausch (Inbound Logistics und Outbound Logistics) wesentlich für den Kundenwert ist.

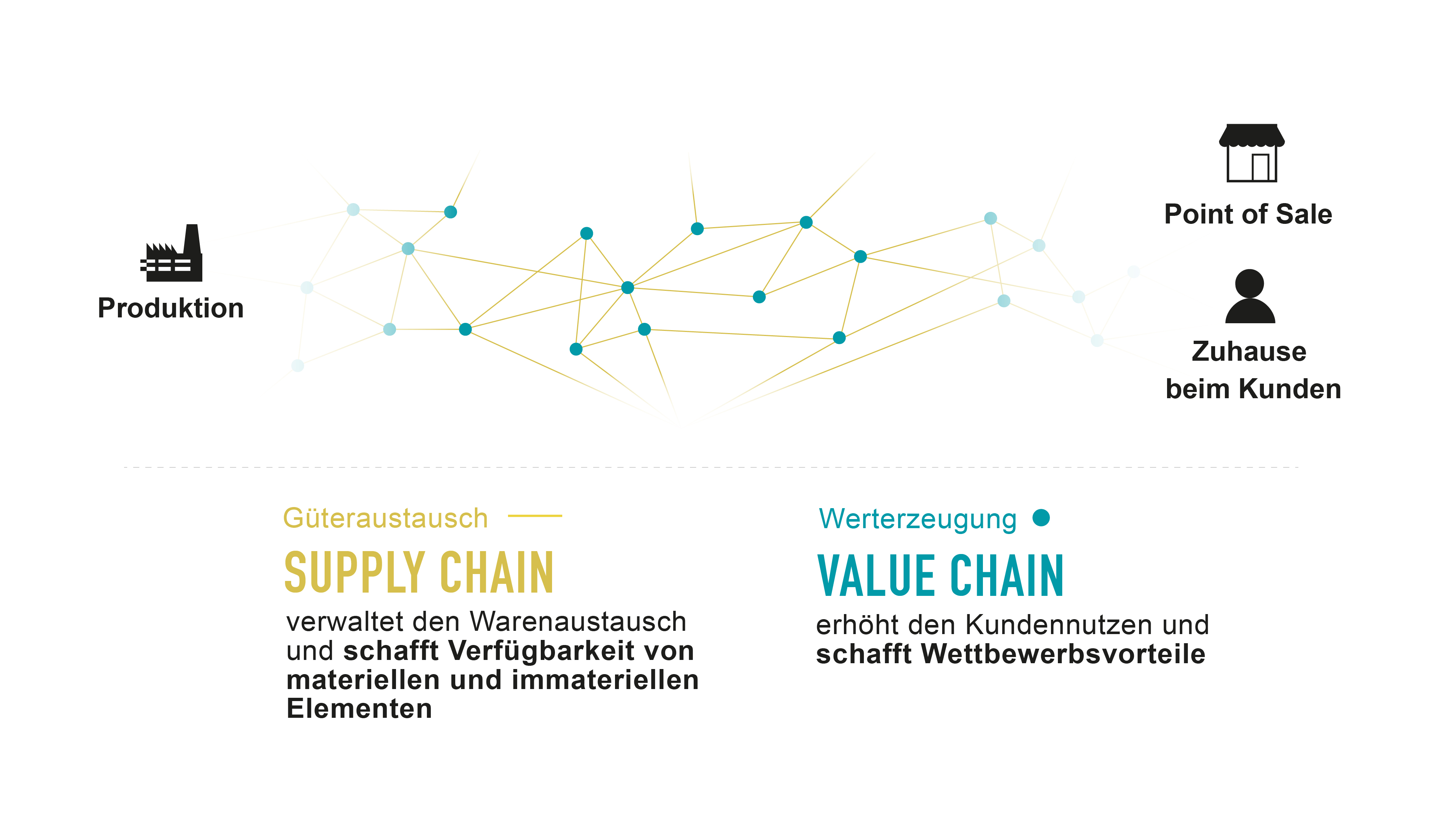

Value Chain vs. Supply Chain

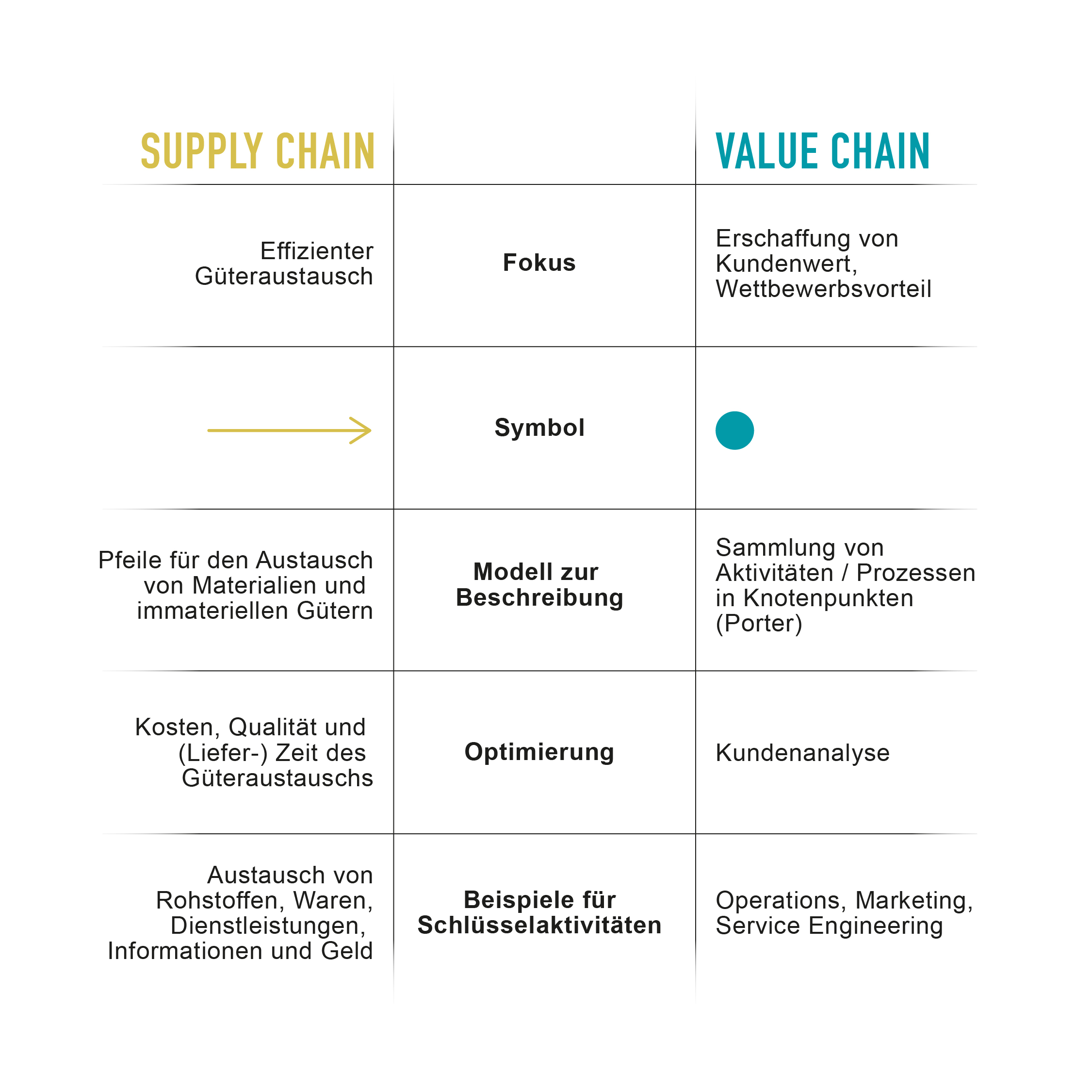

– die Unterschiede auf einen Blick

Die Value Chain (Wertschöpfungskette) umfasst alle Aktivitäten – von der Produktion bis hin zum Kunden – die Kundenwert erzeugen. Der Kundenwert (Value) entsteht in vielen Knotenpunkten und in den Verbindungen dazwischen. Die Summe dieser Values, oft zusammengefasst in Value Propositions, erzeugt im Idealfall einen Wettbewerbsvorteil.

Die Supply Chain (Lieferkette) regelt den Güteraustausch zwischen den Knotenpunkten und stellt die Verfügbarkeit von materiellen und immateriellen Elementen sicher. Weil auch der Güteraustausch Kundenwert erzeugt, ist die Supply Chain ein Teil der Value Chain.

Während die Value Chain den strategischen Rahmen für die Wertschöpfung bildet, sorgt die Supply Chain für die operative Umsetzung – gemeinsam schaffen sie ein optimales Kundenerlebnis.

Hier eine direkte Gegenüberstellung:

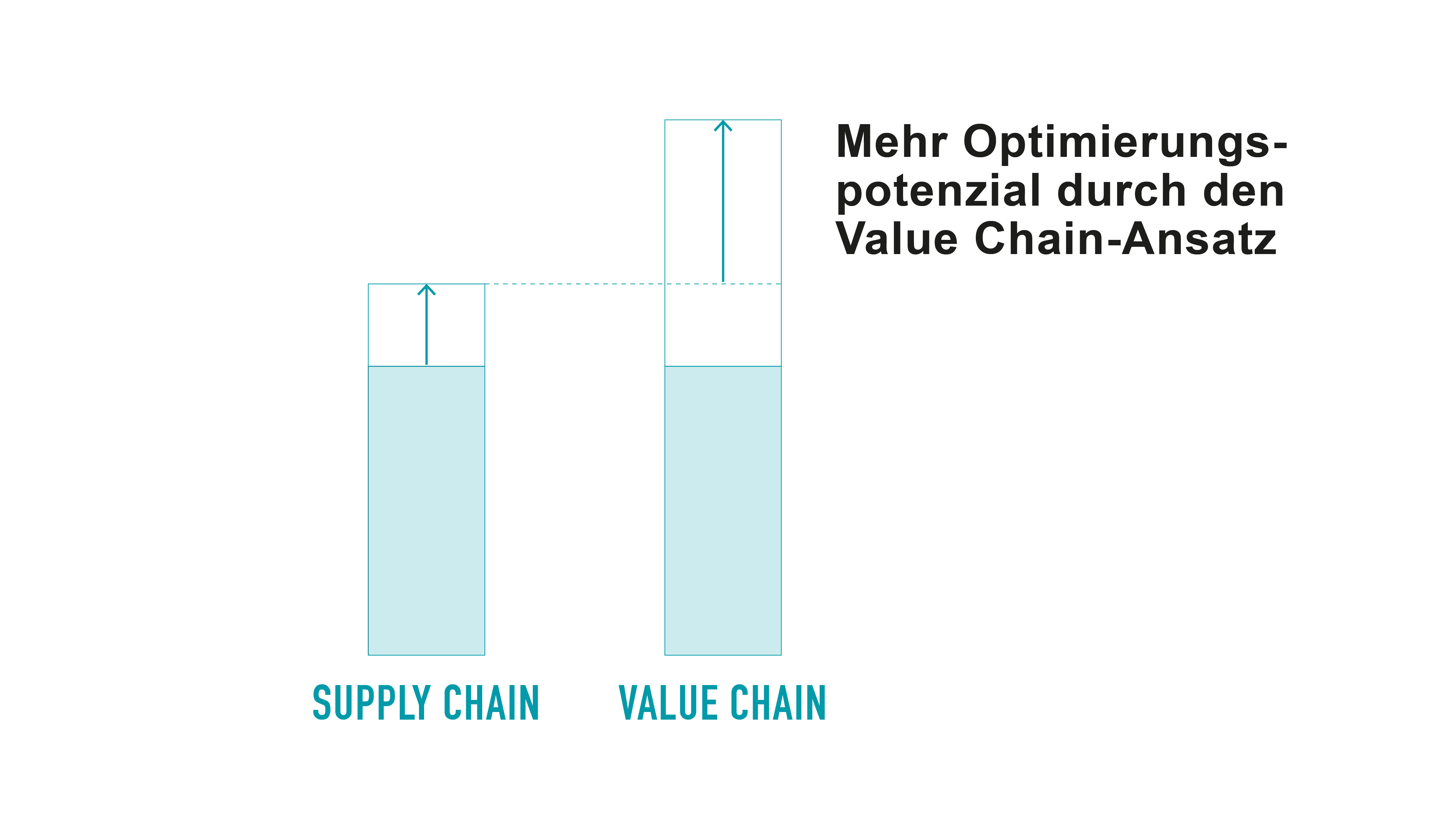

Unser Fazit: In Value Chains zu denken eröffnet neue Optimierungsmöglichkeiten

Die Value Chain richtet den Fokus auf alle Aktivitäten, die Kundenwert schaffen – sowohl materiell als auch immateriell. Im direkten Vergleich wird deutlich: Klassische Supply-Chain-Modelle greifen hier oft zu kurz. Sie konzentrieren sich in erster Linie auf den physischen Güteraustausch und vernachlässigen die immaterielle Wertentstehung. Das war lange Zeit kein Problem, denn in den vergangenen Jahrzehnten entstand Kundenwert vor allem durch Produktion und effiziente Distribution. Doch das hat sich grundlegend geändert: Heute steht Information im Mittelpunkt – ein immaterieller Wert, der für das Kundenerlebnis entscheidend ist.

Kunden erwarten Produkte, die individuell auf ihr Leben zugeschnitten sind und konkrete Probleme lösen. Sie wollen informiert, einbezogen und beteiligt werden. Das erfordert einen intensiven Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Kunden, der sich direkt auf Produktion, Logistik und Service auswirkt.

Das Duell Value Chain vs. Supply Chain ist entschieden!

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz bietet die Value Chain nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung und Optimierung – weit über den Güteraustausch hinaus. Sie eröffnet Potenziale für neue Technologien, innovative Geschäftsmodelle und zukunftsorientierte Mitarbeiter:innenkompetenzen.

Wer heute erfolgreich sein will, muss die Value Chain als strategisches Steuerungsinstrument verstehen – nicht nur als Prozesskette, sondern als Netzwerk für Kundenwert.

Das Duell Value Chain vs. Supply Chain ist entschieden!

Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz bietet die Value Chain nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung und Optimierung – weit über den Güteraustausch hinaus. Sie eröffnet Potenziale für neue Technologien, innovative Geschäftsmodelle und zukunftsorientierte Mitarbeiter*innenkompetenzen.

Wer heute erfolgreich sein will, muss die Value Chain als strategisches Steuerungsinstrument verstehen – nicht nur als Prozesskette, sondern als Netzwerk für Kundenwert.

Wir bei KNAPP lieben diese Welt neuer Möglichkeiten. Als Value Chain Tech Partner wollen wir mit unseren Kunden alle Value-Chain-Potenziale voll ausschöpfen. Damit machen wir unsere Kunden noch erfolgreicher.

Wollen auch Sie Ihre Value Chain optimieren? Dann melden Sie sich bei uns!